CO-CREATE LEGACY of ASICS Walking

THE PEOPLE

03

考える、つくる、届ける。

技術と理想を追い求めるからこそ

アシックスウォーキングらしい

一足が生み出せる。

株式会社アシックスのウォーキングカテゴリーとして

その歴史をスタートした「ASICS Walking」と、

アシックスグループでウォーキングシューズ事業を

手掛けてきたアシックス商事株式会社が

2024年に事業を統合。

新たな体制でウォーキングシューズ開発・

販売を手掛けることとなった。

統合により何が生み出されるのか、

どんな革新が始まるのか。

全5回の連載を通して、

ブランドの進化と魅力を紐解いていく。

INTERVIEW_01

ウォーキングプロダクト本部

ウォーキング企画部

青木 修Osamu Aoki

どんなお客様に、どんな靴を求められているのか。事業戦略チームが新製品の方向性を決めたあと、具体的にデザインに落とし込んでいくのが我々ウォーキング企画部の仕事です。靴のデザインの難しいところは、最終的に完成するものが立体物であるということ。どれだけ美しいスケッチを描いても、実際に履いて喜んでいただけるものでなければ意味がありません。靴づくりは、想像以上に繊細で複雑です。一足の靴を構成するパーツは50以上。ほんのわずかなズレがフォルムに影響し、履き心地を左右します。決して妥協できない工程の連続。だからこそ、完成した瞬間の喜びは格別です。かつては「履き心地がよければ、多少見た目は我慢する」という声もありました。でも今は違います。お客様の感性が高く、ファッションに対する期待値も上がっています。だからこそ、快適さと品格の両方を兼ね備えた靴をご提供したいと感じています。

スポーツシューズに強みをもつアシックスと、レザーシューズをゼロから開発できるアシックス商事。もともと違う視点をもつ技術者たちが、同じ目標に向かって靴を開発するというのは、とても刺激的です。その体制の中、履き心地とデザインが高いレベルで融合したシューズが誕生しました。「履きたくなる靴」には、人の生活を変える力があると思います。その靴がその日のファッションを引き立ててくれて、気分があがる。さらに歩きやすいから外出がもっと楽しくなる。そんな、誰かの心と身体を少しでも豊かにできる靴を、これからもつくり続けたいと思います。

INTERVIEW_02

ウォーキングプロダクト本部

ウォーキング開発部

森 理恵Rie Mori

企画チームが描いたデザインを、どうすれば実際に履ける靴にできるのか。木型に対してどうシルエットを乗せるか、ライニングは何を使うか、補強材はどうするか…。企画チームと生産チームの間に立ち、平面の図案を立体の「靴」として成立させるのが、ウォーキング開発部に所属する私の仕事です。

靴のスペックを作成する上で私が特にこだわっているのは、「足入れの良さ」と「見た目の美しさ」の両立です。この2つは、しばしば相反します。シルエットを美しくすれば足入れが悪くなる。万人が快適に履ける設計にすれば、野暮ったく見えることもある。けれど、どちらかを諦めてしまったら意味がない。誰かにとって“履きたい靴”になるために、両方を大切にしたいと思っています。

しかし、その過程でいつも自分に問いかける言葉があります。それは「このこだわりはお客様のためなのか、ただの自己満足なのか?」ということ。トレンドを意識したデザインであっても、それが本当にお客様に必要とされているのか。素材の質感や構造の工夫も、本当に必要なスペックなのか。時には「やりすぎ」になっていないか、開発者としての理想を追いかけることは大切ですが、それだけでは独りよがりになってしまう。だからこそ、一歩立ち止まって、客観的に靴を見ること。まわりの意見に耳を傾けること。その積み重ねが、本当に喜ばれる靴づくりにつながると信じています。

INTERVIEW_03

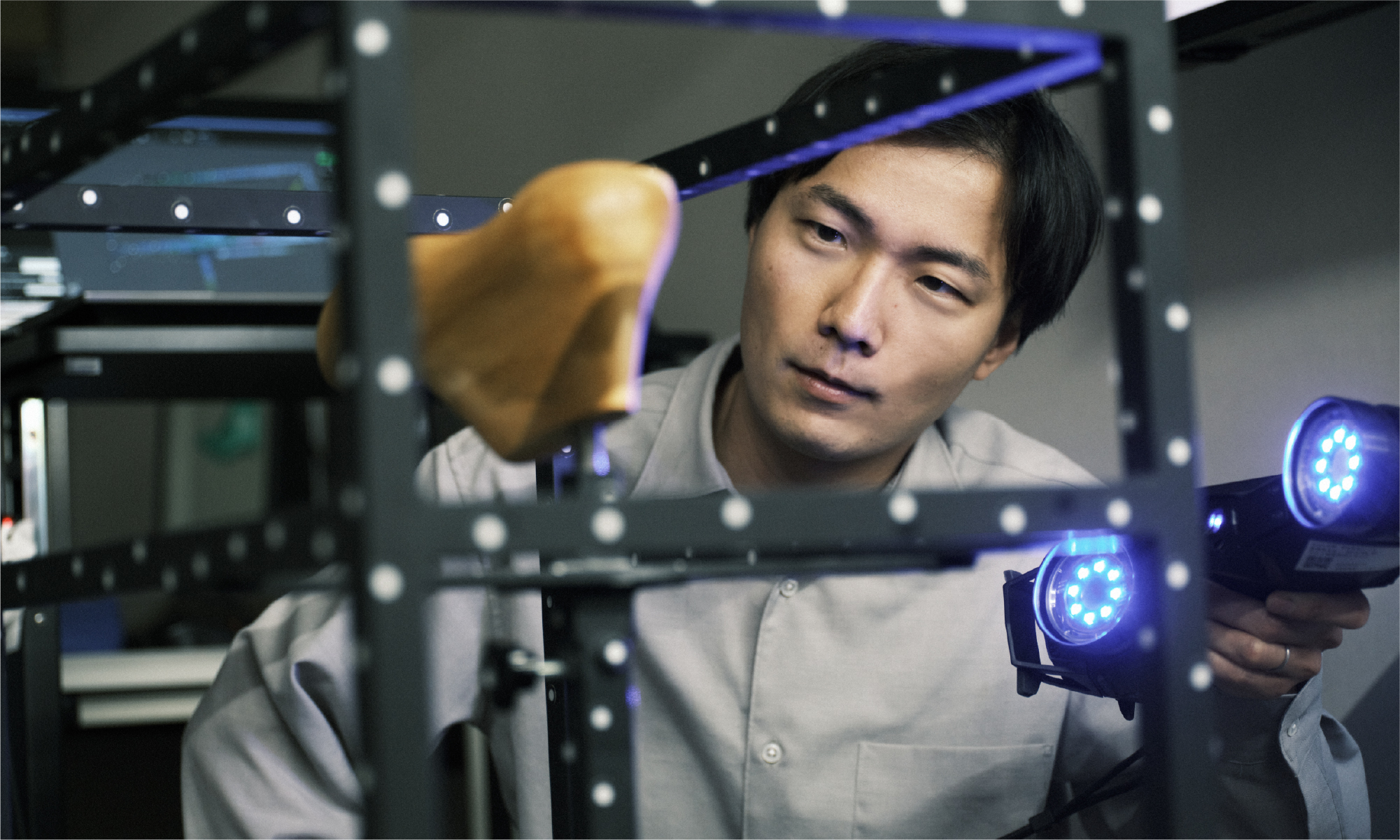

海外生産本部

技術部

倉本 尚幸Naoyuki Kuramoto

私の担当は、靴のラスト設計です。ラストは靴をカタチにするための「芯」となる部分で、履き心地とシルエット、その両方を左右する最も繊細なパーツ。アッパーやソールと並び、靴を成立させる三大要素のひとつです。デザイナーが思い描いたフォルムを忠実に再現しながら、同時に履き心地も妥協しない。その理想を両立したつもりでも、フィッティングで違和感があれば、またゼロからのやり直し。0.5mm、1mmの調整が結果を大きく変えます。また、ときにはデザイナーが求めるシルエットのままでは履き心地が損なわれてしまうと思えば、きちんと理由を説明してデザイン変更をお願いすることもあります。お互いの主張がぶつかることもありますが、その対話を経ることでよりよい靴が生まれると信じています。

そんな「職人仕事」の世界に、変化が起きたのは2020年のことでした。コロナ禍による出社制限の中、ラスト設計の仕事はどうしても現場での作業が必要。次に同様の状況になったときにも業務を止めないため、私は思い切ってラスト設計のDX化に踏み切ることを決意しました。それまでラストは、木のブロックを削ってカタチを作る完全なアナログ作業でした。精度は0.1mm以下の世界。習得には何年もかかる「修業」のようなものでした。でも、それをデジタル上で再現できれば、設計スピードも、社内のノウハウも格段に高まるはず。とはいえ、既存のシステムでは寸法の精密な測定が難しく、必要なものは自分で作るしかありませんでした。手を動かし、プログラムを書き、ラスト設計専用の自動計測システムをゼロから開発。結果、10以上の工程を自動化し、社内に「オンリーワンの仕組み」が出来上がっていました。このDX化によって、作業時間は短縮され、試作品を複数パターンで作って比較検討できるようになりました。よりよい履き心地を目指して、もっと多くの「挑戦」ができる環境が整った。それが何よりうれしい変化です。そのシステムを活用し、最近では「RUNWALK 7」のラストを担当しました。名作と呼ばれる前作を超えるというプレッシャーはありますが、ブランドを代表する一足になってくれるはずだと信じています。

INTERVIEW_04

直営店販売部

アシックスウォーキング渋谷店長

立原 美優Miyu Tachihara

私は現在、アシックスウォーキング渋谷の店長を務めています。来店されたお客様へ足形計測を活用したシューフィッティングをとおして、快適に歩ける一足をご提案しています。シューフィッターの資格も取得しており、専門的なアドバイスができるのも強みです。 渋谷という場所柄、さまざまな年代のお客様がいらっしゃいますが、共通しているのは「足に合う靴になかなか出会えない」というお悩み。足のかたちや歩き方は人それぞれ違います。同じサイズでも、合う靴はまったく異なる。だからこそ、私はお客様の話をよく聞き、表情やしぐさからも、その方が何に困っていて、どんな一足を求めているのかを感じ取るようにしています。

以前、足の悩みを抱える女性がご来店され、「どの靴も痛くて…」とお話しくださいました。丁寧に足を計測し、合いそうな靴をご提案したところ、その場で「すごく楽!」と笑顔に。後日、「あの靴のおかげで出かけるのが楽しくなりました」と再来店くださったときのことは、今でも心に残っています。靴一足で誰かの生活が変わる――そんな瞬間に立ち会えることが、この仕事の何よりのやりがいです。

アシックスウォーキングのシューズは、日本人の足形を研究してつくられており、クッション性や耐久性に優れています。さらに直営店では「3次元足形計測器 INFOOT 2」という機器で足形を測定し、その場でセミオーダーの中敷も作成可能※。フィット感を追求できる環境が整っているからこそ、自信をもってご提案できるのです。「ただ売る」のではなく、「寄り添いながら一緒に見つける」。お客様の未来の一歩が、少しでも軽やかで前向きになるように。そんな願いをこめて、これからもベストな一足を提案し続けたいと思っています。

※セミオーダー中敷の作製はアシックスウォーキングのシューズが対象です。対応できないシューズもございます。